遊びながら賢くなる!楽しい知育を目指しているご家庭には、【積み木】は必須アイテムですね♪

3歳、4歳を過ぎると細かい作業もできるようになり、大きな作品も作れるようになります。これからおもちゃを買うなら、後々の小学校受験や全国統一小学生テスト受検を見据え、お勉強にも役立つ知育玩具が欲しくありませんか?

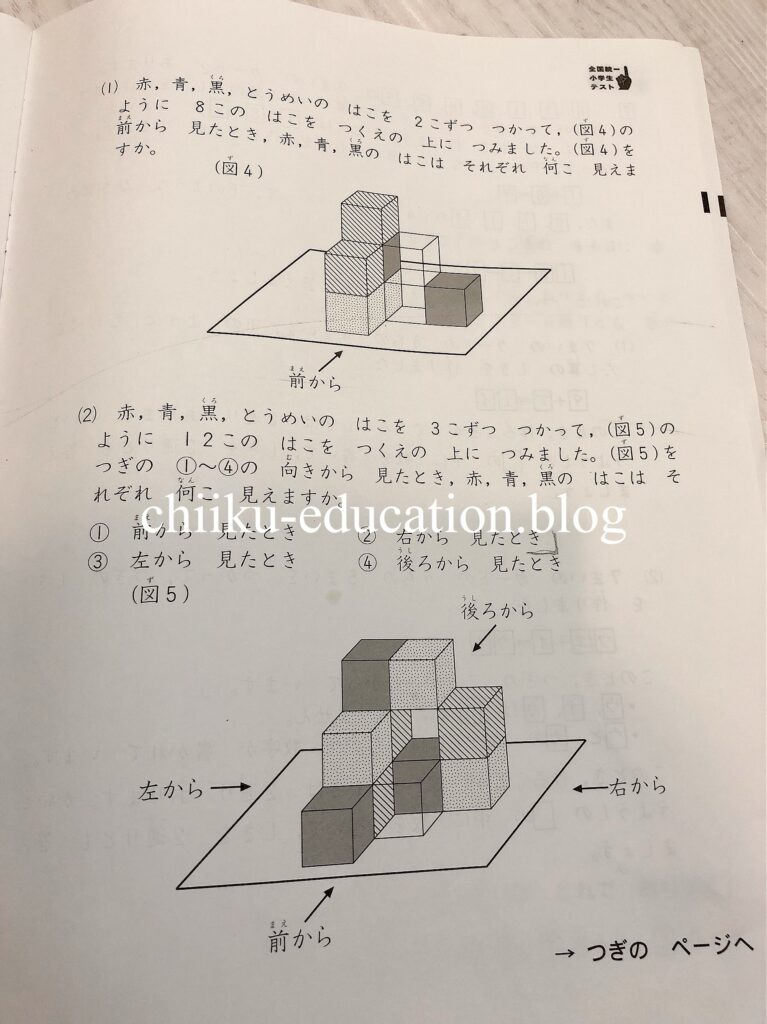

小学校受験や中学校受験を見据えたテストには、立体に関する問題が多く出題されています。

立体問題はまず頭で自分なりに考えてみて、そのあと実際に手に取って確認する作業をすることで、頭で考えるだけよりもはるかに理解度も応用力も身に付きます。

ベビーの頃にも積み木は購入されたかもしれませんが、ぜひ購入すべき、よりお勉強に役立つキューブ積み木を、全統小の過去問とあわせて紹介していきます。 3,4,5歳の子どもへのプレゼントや次に買うおもちゃを何にしよう?と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください♬

全国統一小学生テストってなあに?という方はこちらも読んでみてください

Hape(ハペ) 積み木

100ピース

50ピース

おすすめは、Hapeの積み木です。立方体のキューブ積み木もたっぷり入っていますし、立方体2個分の大きさの長方形の積み木の他、円柱や三角の積み木も入っています。

立方体1つあたり一辺3cmで、子どもにもつまみやすい大きさです。木製素材の積み木では、量、質ともにとても優れていると思います。角取りもしてあり、きちんとコーティングもされていて触り心地も良いです。

4歳児が遊ぶサイズ感で、このくらいです。対象年齢は1歳からですが、1番小さいキューブは、何でも口に入れてしまう年齢を過ぎてから与えた方が良いと思います。

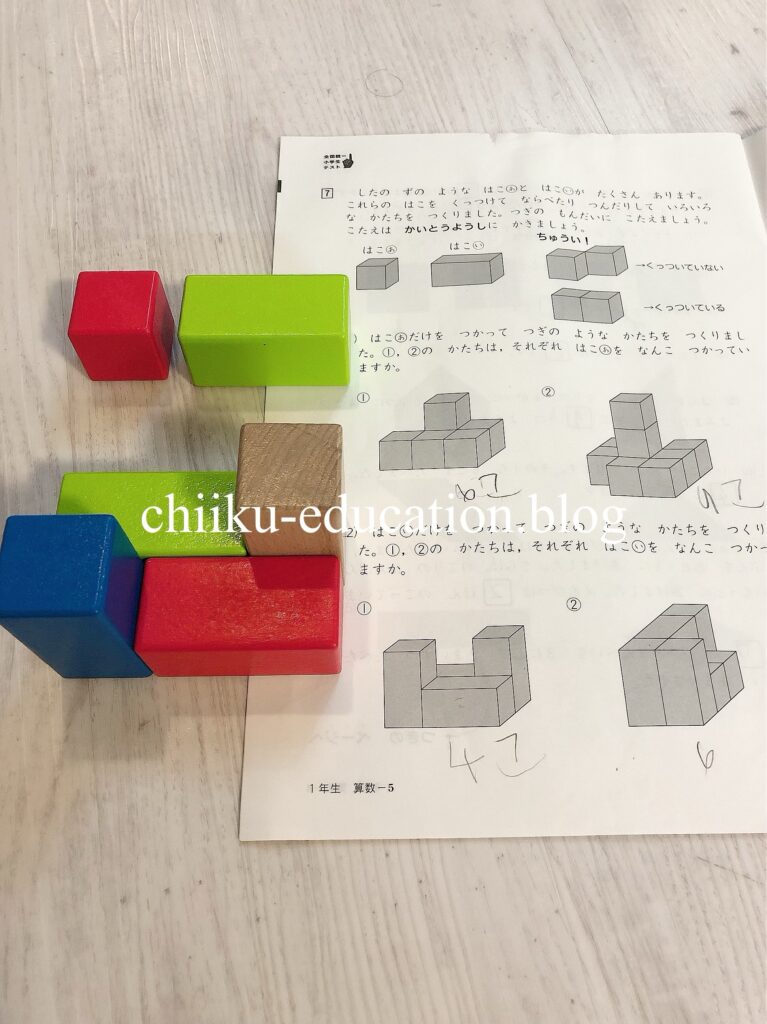

こちらは、全国統一小学生テスト2022年1年生の問題ですが、2種類の積み木を組み合わせた図形問題が出ています。

実際に並べたものを見て考えることができます。

くもん 図形キューブつみき

教育ママに大人気のくもんのキューブつみき!

一辺2.5cmの積み木50個入りで、パターン問題集付きです。私は持っていないのですが、お友達ママに見せてもらったところ、積み木を並べてパターン問題集と同じように並べてみることで、洞察力や空間認識力が上がりそうだなと感じました。

カラーも5種類あり、色がついた積み木の問題を考えるときにイメージをつかみ易そうです!

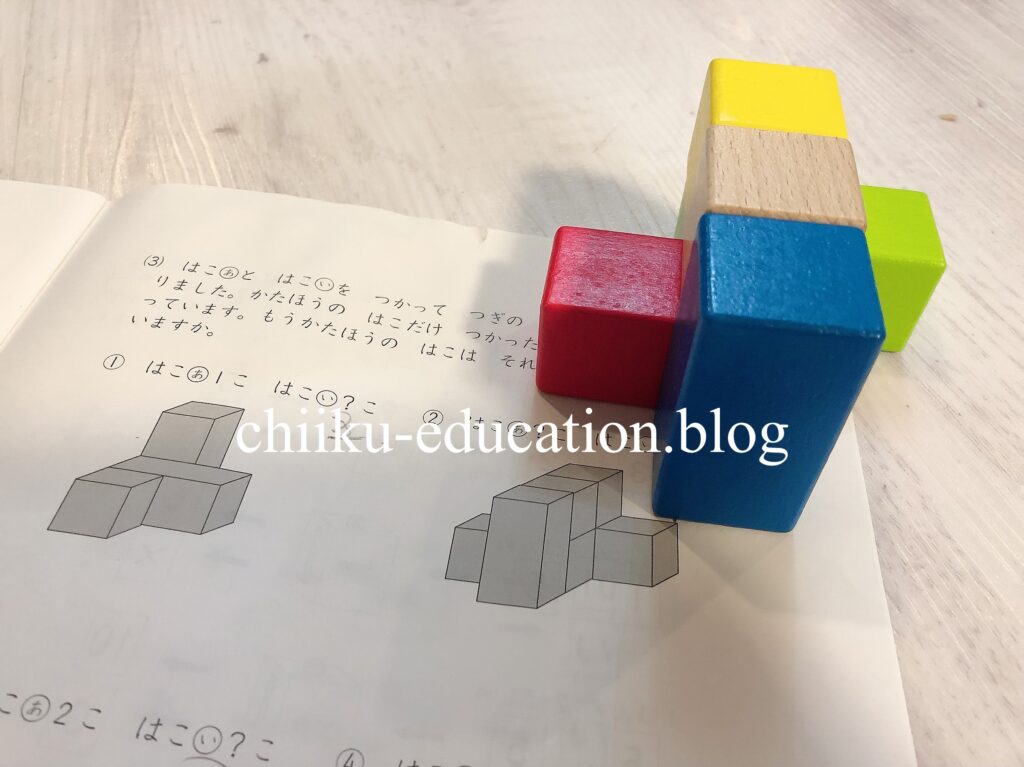

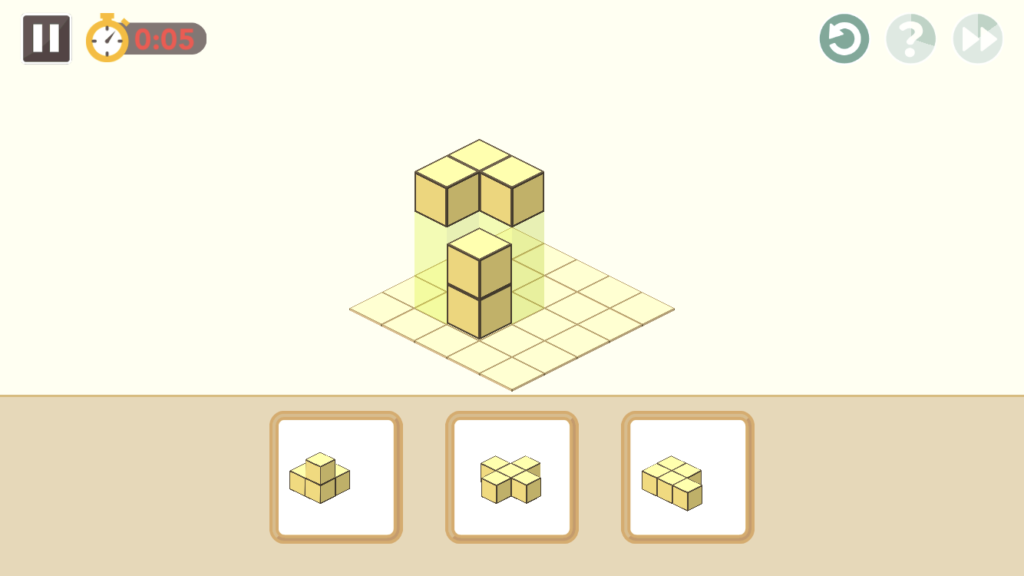

全国統一小学生テスト2023年6月2年生の算数の問題です。

くもんの積み木はカラーも5色あるので、白黒の問題からではイメージをつかみにくいな、という時にリアルな積み木を並べてみることでイメージをつかみやすくなりますね!

解説カードには

- 遊び方

- 見守るポイント

- ヒントの出し方

といった、効果的な親の関わり方が書かれてあります。遊び方も様々できそうです。

ダイソー 工作材料 立方体

積み木のペーパーテスト対策に使うなら、ダイソーの工作材料 立方体もおすすめです。

一辺3cmの木製キューブ8個で、1セットです。

コスパ最強! しかし、安価なため角取りなどはされていません。木材特有のケバ立ちなど手触りが気になる場合は、やすりをかけた方が良いと思います。

ペーパーテスト対策に実際に並べてみるのには、印をつけるのも躊躇せず出来ますし、買い足したい時に手軽に購入できる金額なのも、とっても良いですよね。

SHEIN

通販サイトSHEIN(シーイン)には、安くて可愛い雑貨、知育玩具がたくさんあります。

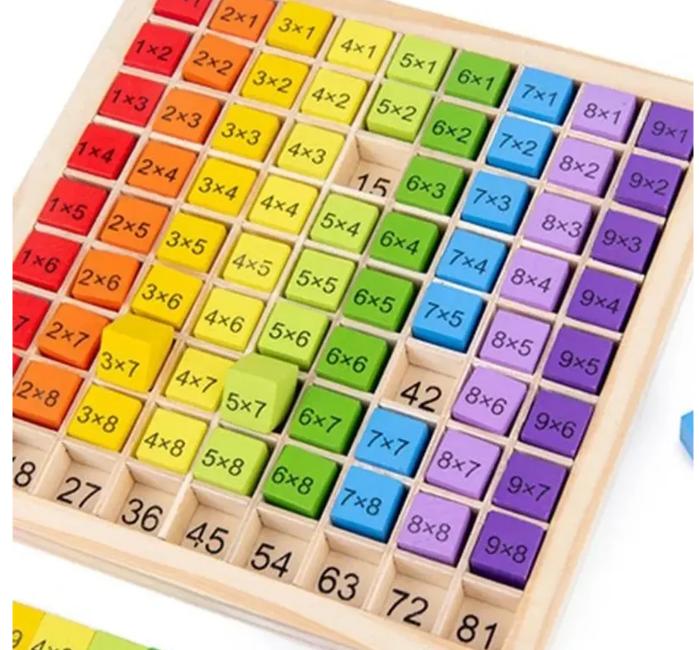

木製タイムテーブルビルディングブロックは、後々、九九の学習にも使えるので、一石二鳥でおすすめです♡

オーソドックスな多色ブロックセットもカラフルで可愛いのに安い!

できるだけお金をかけずに知育をしたい…我が家を含めたそんなご家庭は、是非覗いてみてください。

毎回、見ているだけで楽しくて、目的を忘れて他の買い物までしちゃっています

図形を苦手にしていると、高学年以降振るい落とされる

小学生の算数は学年が上がるにつれて少しずつ抽象度が上がってきます。出来る子、出来ない子の分かれ目は大体4年生からと言われます。なかでも図形単元は「試行錯誤」や「頭の中でイメージすること」が求められ、つまずく子どもが増えてきます。

学年が上がると学習内容が抽象的かつ複雑になる図形の学習は、早いうちから遊びや生活の中で親しんでおくことがポイントになります。立体や展開図にふれるには、タブレット端末や学習アプリを使うのも有効的です。

子どもの意欲を引き出す、自由なまなび【ワンダーボックス】は、毎月自宅に届くキット(ワークブックやパズルなど)と専用アプリを組み合わせて学ぶ、 STEAM教育領域の新しい形の教材です。 約10種類の教材で構成され、プログラミング、アート、パズルなど、 多様なテーマから自由に学ぶことができます。

どんなに役に立つ知識やスキルがあっても、 それを学ぼうとする「意欲」や、理解できるだけの「思考力」がなければ、それは身につきません。大人気アプリのシンクシンクが好きなお子さんは、絶対に好きだと思います!

「通信教育をやっていたが子どもが飽きてしまい、やめてしまった」というパパ・ママはぜひ資料請求してみてくださいね♪

\体験教材が無料でもらえます/

まとめ

図形問題は小学生になっていきなり取り組むのではなく、小さな頃から少しでも親しんでおきたいですね。

知育玩具だからとか難しく考えなくても、その辺に置いておくだけで子供は好きなように遊びはじめます。幼少期から積み木などのおもちゃに慣れ親しんでいると、空間認識能力が伸び立体の仕組みや構造が身につくと言われています。

楽しく、遊びの中で子どもの能力をたくさん伸ばしていきましょう♬

こちらも読んでみてね

地方在住。

兄(小2)と妹(年少)の二人の子を育てる共働きママです。塾なし・地方・家庭学習のみでもトップクラスの学力を身につけさせたい!

我が家の子育てや暮らしの情報を発信します。

私の経験が、誰かの「参考になった!」となれば嬉しいです。